はじめに

私たち人間は、色々なことを脳で記憶していますよね。

同様にコンピューターも様々なデータなどを記憶しているんです!

その、記憶をする装置のことを記憶装置と言います。

今回はそんな記憶装置について学んでいきましょう!

主記憶と補助記憶装置

コンピューターの記憶装置は、主記憶と補助記憶装置の2種類があります。

1つずつ順番に説明していきますね。

主記憶

主記憶とは

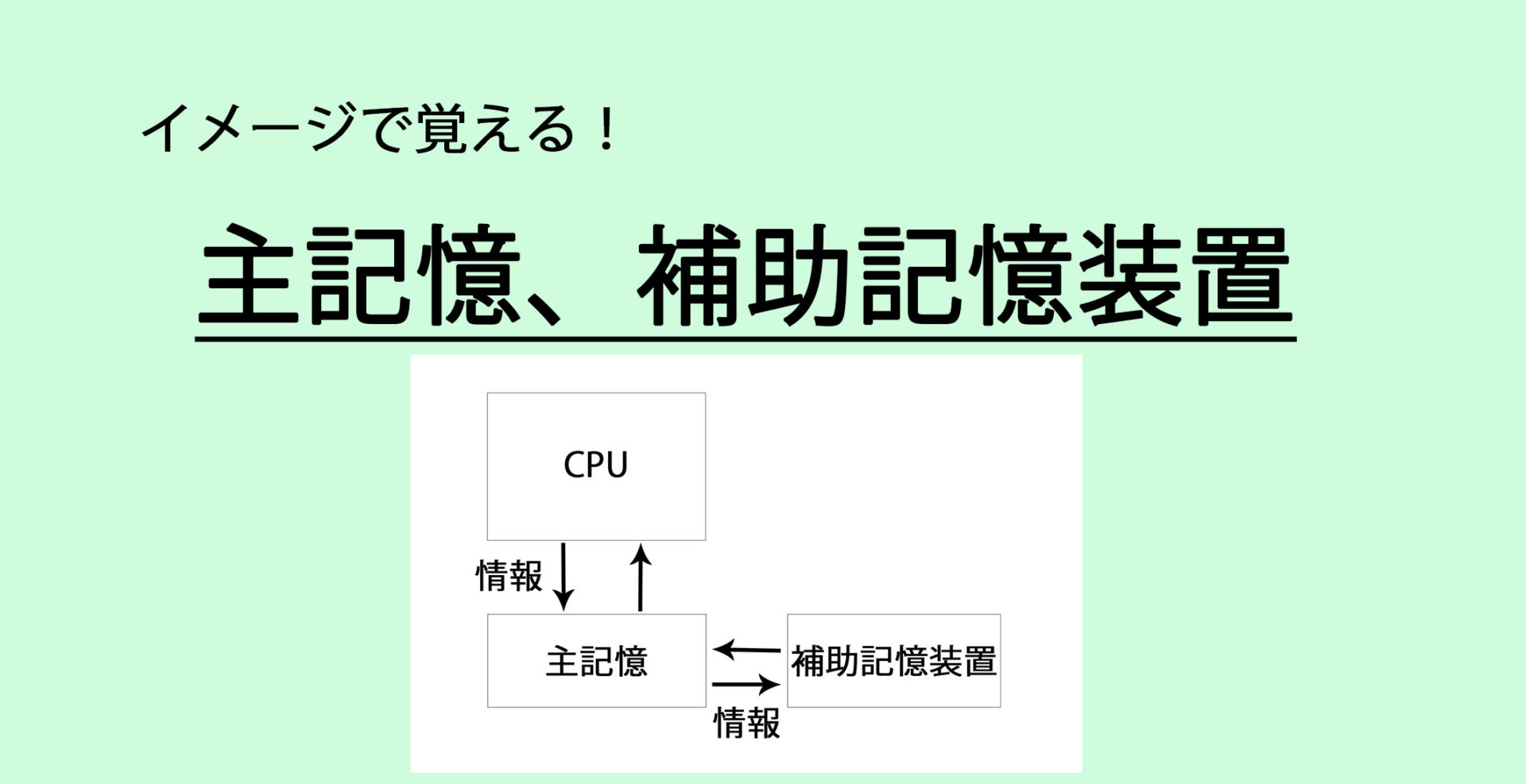

主記憶は、CPUと情報のやり取りをする記憶装置です。

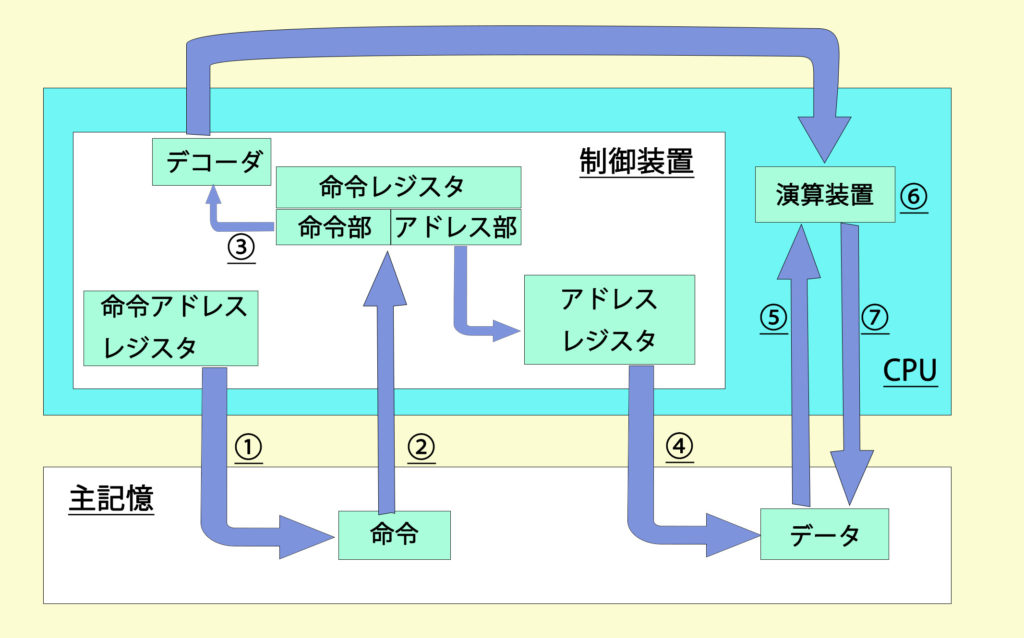

分かりやすいように図を見てみましょう!

ちなみに、下の画像は以前、CPUの命令実行方式の際に用いた画像です。

もしよく分からない方がいらっしゃいましたら、こちらの記事もぜひ読んでみてください!

この図は、コンピューターが入力された命令を実行する流れを表しています。

今回注目したいのは、下の主記憶の部分です。

主記憶は②や⑤の処理で、命令やデータをCPUに渡していますね。

これが主記憶の役割なんです。

命令を実行するのはCPUですが、命令実行に必要なデータや、命令そのものをCPUに渡しています。

このように主記憶は、CPUと直接情報のやり取りをする記憶装置なんですね。

ちなみに、復習になりますが、主記憶はSRAMとDRAMのどちらを使っているかは覚えていますか?

正解は、DRAMです。

こちらもよく出るので、覚えておいてくださいね!

主記憶の特徴

CPUとやり取りをするので、補助記憶装置に比べてアクセス速度は高速です。

しかし、容量は小さく、電源を切ったら内容も消える揮発性の特徴を持っています。

この、主記憶の容量の小ささ、揮発性を補っているのが次に出てくる補助記憶装置です。

イメージで覚えるならダチョウって感じです!

…伝わりますかね?💦

なんか、速度は速いんだけど、

脳みそ(容量)は小さくて、

すぐ忘れそうじゃないですか(揮発性)(笑)

そうです!主記憶はダチョウなのです!

補助記憶装置

補助記憶装置とは

補助記憶装置は、主記憶と情報のやり取りをする装置です。

具体例としては、USBメモリやDVDなどがあります。

補助記憶装置は、その名の通り、主記憶の補助をする記憶装置で、特に

主記憶の①容量の小ささ、②揮発性を補助しています。

補助記憶装置の役割

①主記憶の容量の小ささの補助

補助記憶装置は、主記憶の容量の小ささを補助しています。

補助記憶装置の特徴として、アクセス速度こそ遅いのですが、その分容量は大きく、安価で製造できます。

CDやDVDなどを想像してみてください!余裕で2時間とか保存できますよね。

このように、補助記憶装置は主記憶では覚えきれない量を代わりに記憶してくれています。

②主記憶の揮発性の補助

補助記憶装置は、主記憶の揮発性(電源を切るとその内容も失われてしまう特性)も補助しています。

何を隠そう、補助記憶装置は、電源を切っても内容を失わないという、不揮発性の特性を持っているんです!

その特性の具体例として、アイドルのCDやDVDを想像してみてください。

せっかく買ったCDやDVDが、「電源を切ったら全部中身が消えてしまっている」なんてことありませんよね。

このように、補助記憶装置は不揮発性の特徴を持っています。

ですので、大切なデータは補助記憶装置で保存することで、損失から守っているんです。

プログラム格納方式

プログラム格納方式とは

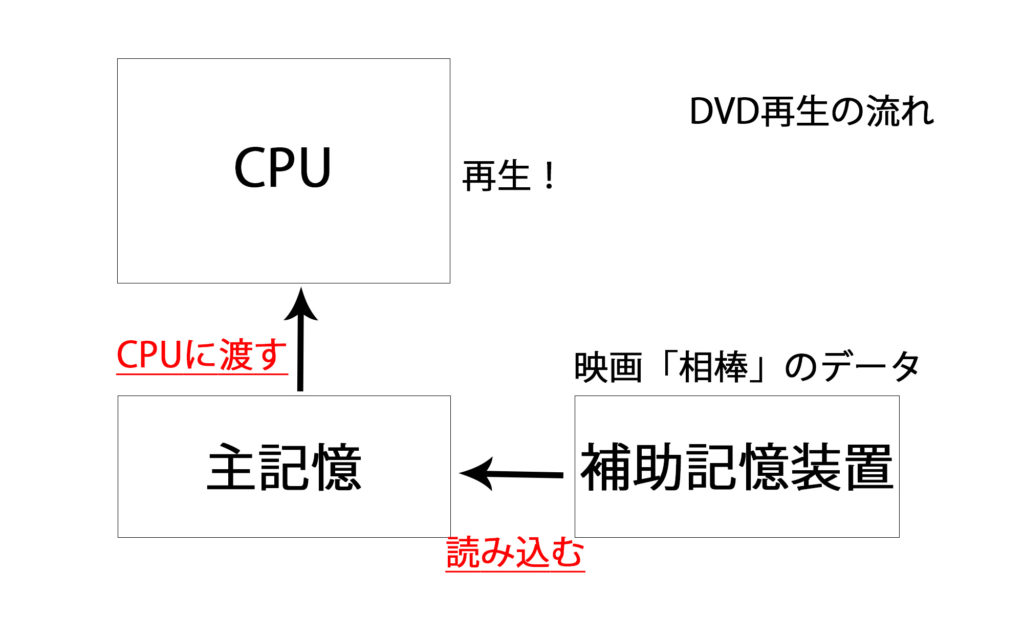

ここで、補助記憶装置と主記憶、CPUの流れを説明するために、プログラム格納方式について説明していきます!

プログラム格納方式は、「どんなプログラムも、一度主記憶に読み込まないと実行できないよ!」というものです。

例えば、映画を見たいとき、そのデータは補助記憶装置であるDVDに入っています。

しかしこれを再生しようとするとき、直接CPUからDVDにアクセスするのではなく、

一度DVDの内容を主記憶が読み込んで、その後主記憶がCPUにデータを渡すんです。

つまり、必ず間に主記憶が入るということなんですね。

めんどくさい…

図で表すと、以下のようになります。

補助記憶装置の流れ

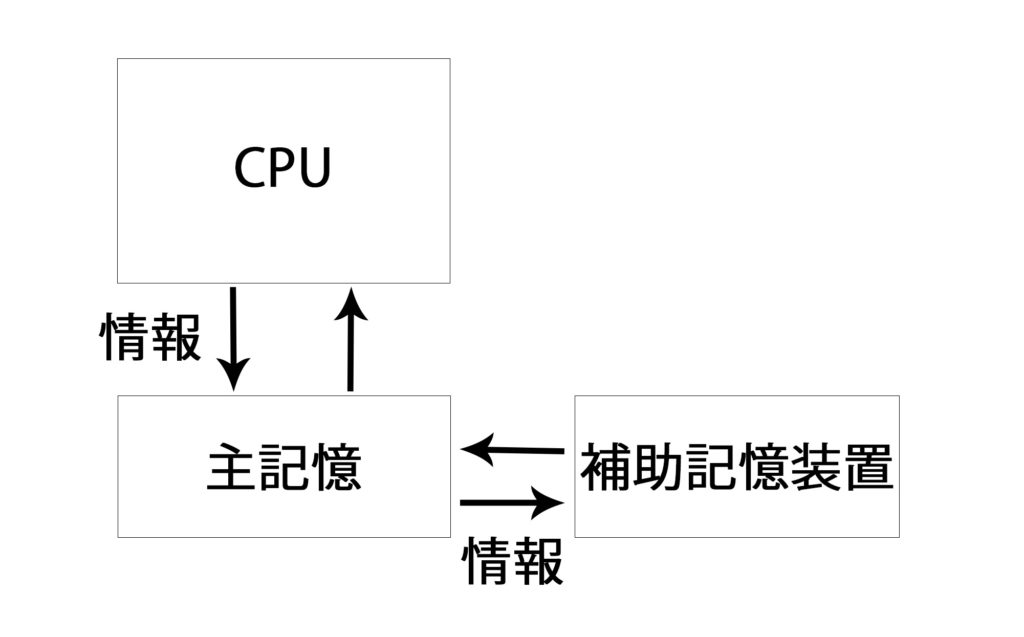

さて、以上のことより補助記憶装置を使用する際は、一度主記憶に読み込んでから使うことが分かりました。

ですので、補助記憶装置の中身をCPUに読み込む流れを図で表すとこうなります。

補助記憶装置の内容をCPUで使う場合でも、一度主記憶に読み込まなければいけません。

その意味で、補助記憶装置は、主記憶と情報のやり取りをする装置なのです。

練習問題

問題1

主記憶で使用されているのはDRAM、SRAMどちらでしょうか?

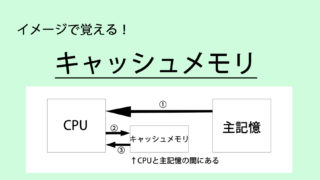

答 DRAM 主記憶に使われているのはDRAMで、

キャッシュメモリに使われているのがSRAMです。

問題2

補助記憶装置にある内容を実行するときに主記憶に読み込んでいるように、CPUが主記憶にあるものを読み出しながら実行する方式をなんというか。

ア、プログラム格納方式

イ、ページング方式

ウ、ライトスルー方式

エ、オーバーレイ方式

答 プログラム格納方式